Аблиз Ширханов уже 44 года оживляет часы – от советских «Ракет» до уникальных коллекционных моделей. О профессии, что уходит вместе с мастерами, и о людях, для которых тиканье механизма дороже звонка смартфона, рассказывает корреспондент Vecher.kz.

Профессия часовщика – как стрелки на циферблате: её редко замечают, но без неё многое остановилось бы. Когда-то мастера по ремонту часов встречались на каждом углу – в павильонах, киосках, небольших мастерских. Сегодня это ремесло стало редким, почти исчезающим, но всё ещё нужным.

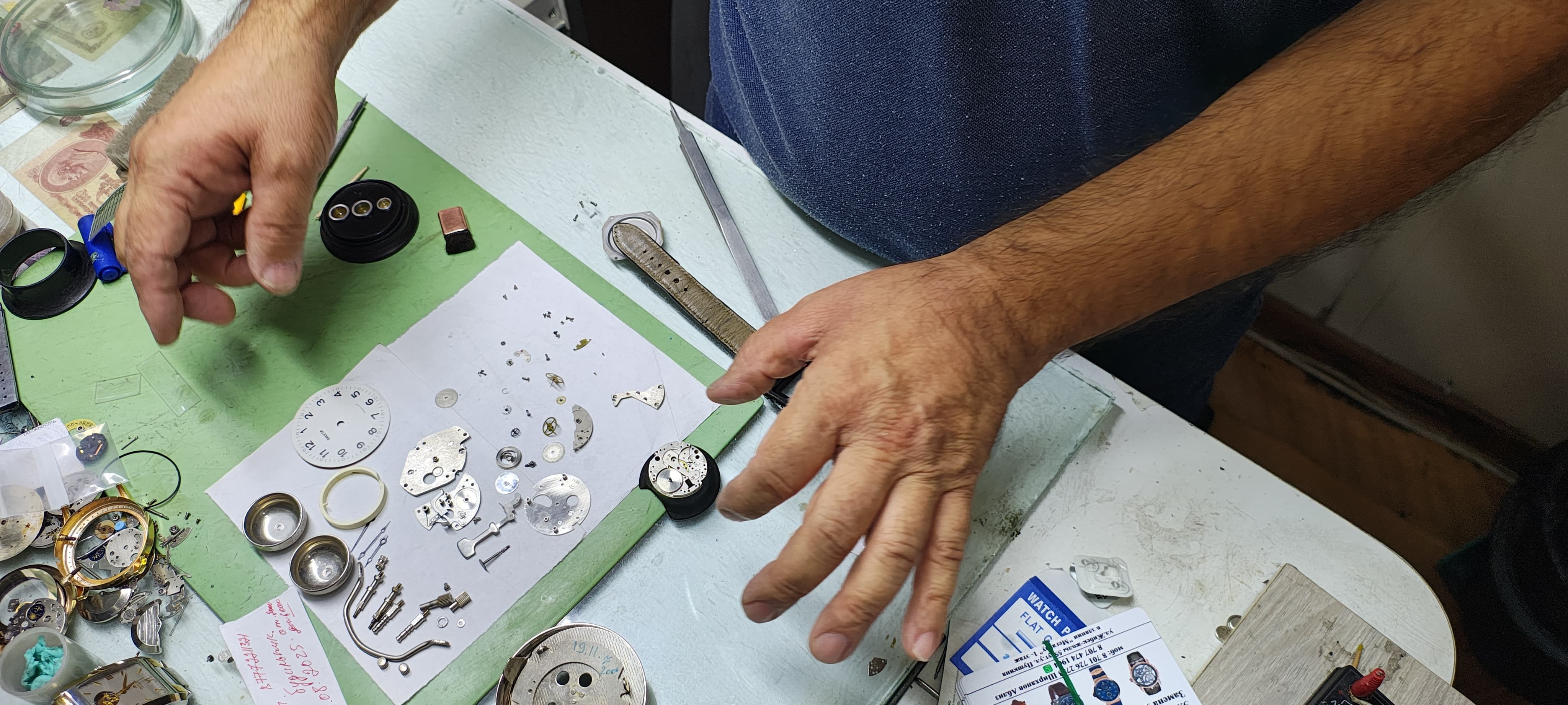

Аблиз Абдрашитович Ширханов из Алматы пошёл по стопам отца и уже 44 года чинит часы. Он – мастер в самом полном смысле этого слова: знает, слышит, чувствует каждый механизм. Родился и вырос в семье, где восемь из десяти детей стали часовыми мастерами – династии, каких почти не осталось.

«Мы с пелёнок в часах», – улыбается Аблиз-ага. Его отец с ранних лет давал детям в руки инструменты, показывал, объяснял, приучал к тонкой работе. Уже в 14 лет Аблиз сидел с лупой над крошечными деталями, а в 18 начал трудиться в часовом цеху. Он окончил энергетический институт, получил диплом инженера-физика, но по профессии не пошёл – тянуло обратно к шестерёнкам и заводным механизмам.

«Я учился вечером, чтобы днём быть в мастерской. Это не работа – это образ жизни. У меня трое детей, двое уже взрослых, и они выбрали свой путь. Младшему сыну – 17, он немного интересуется часами, но скорее как хобби, не так, как я и мои братья. Сейчас молодёжь больше увлекается гаджетами», – говорит мастер.

Когда-то в каждый дом приносили часы: настенные, наручные, будильники. Сегодня их место заняли телефоны. Молодые люди предпочитают покупать новое, а не чинить сломанное.

Но, как говорил отец Аблиза, в каждом механизме есть душа: «Если один человек придумал часы – другой сможет их починить». Мастерство часовщика требует не только знания устройства часов, но и умения слушать, чувствовать, замечать мельчайшие сбои. Здесь необходимы терпение и любовь к деталям.

– Многие ученики уходили: кому-то тяжело, кому-то скучно. Это не профессия, идущая за модой. Здесь нужна усидчивость и руки, которые чувствуют металл. Сейчас все хотят быстро заработать, быстро освоить, быстро получить результат. А часовой механизм учит другому: работать медленно, точно, вдумчиво. Ошибся – начинай сначала, – объясняет он.

В профессии остаются единицы. Кто-то не выдерживает монотонности, кого-то пугает пыль, а у кого-то просто «не лежит душа». Но если человек остаётся – значит, он уже навсегда «заболел» этим делом.

«У меня был ученик – молодой парень. Сначала сомневался, а потом втянулся и даже открыл свой уголок, клиентов набирает. Главное – не бояться, иметь характер. Тогда всё получится», – уверен мастер.

По его словам, интерес к механике постепенно возвращается. Люди взрослеют, устают от бесконечных гаджетов и начинают тянуться к вещам с историей.

– В двадцать лет главное – чтобы было удобно. В тридцать – чтобы было красиво. А после тридцати пяти многие приходят к настоящему: к механике. Такие часы – это стиль, статус, уважение к ремеслу, – считает он.

Аблиз с теплотой вспоминает времена, когда часы были символом зрелости и серьёзности. И сегодня они остаются признаком стиля, но уже для более узкого круга людей.

– Настоящий ценитель не пойдёт за пластиком. Он будет искать механику, редкую модель, что-то со смыслом. По-прежнему ценятся советские “Восток”, “Полет”, “Ракета”. Часто приносят дедушкины или отцовские часы и говорят: “Сделайте, пожалуйста, память дорогая”. В такие моменты я чувствую особую ответственность. Каждые часы – как человек: одни капризные, другие надёжные. Бывает, смотришь – всё в порядке, а они не идут. Дай отдохнуть – через два дня оживают. У каждого механизма свой характер, – рассказывает мастер.

Он хранит в памяти настольные часы, сделанные его отцом: всё – от корпуса до механизма – было выточено вручную из дерева. В детстве ценность этой работы они не понимали. «Сейчас бы восстановить… Это было настоящее искусство», – говорит он с лёгкой грустью.

Работы сегодня меньше, но мастера всё равно нужны. Механические часы не исчезнут. Пока есть те, кто ценит и хранит их, будут и те, кто чинит.

– Механика вечна, а с ней и мы, часовщики. Просто мастеров становится меньше. Мы – редкость. Но пока кто-то приходит и говорит: “Вы тогда починили, и до сих пор работают”, – профессия жива. Чтобы ремонтировать, нужно искать детали: где-то старые запасы, где-то – бывшие в употреблении, но исправные. Иногда винтик ищешь по всему городу. Но настоящий мастер всегда найдёт способ, – говорит он.

Часто люди приносят часы, которые давно стоят, уверенные, что их уже не спасти. Но мастер разбирает, чистит – и механизм оживает. Иногда при разборке обнаруживаются скрытые поломки, и он делает дефектовку прямо при клиенте.

– Если в процессе ремонта находим что-то новое – стараемся всё равно сделать. Если человек пришёл к тебе с доверием, ты должен это доверие оправдать, – говорит Аблиз и показывает «Ракету» – советскую модель с характерным звоном. Этим часам не меньше сорока лет, а они всё ещё идут.

В мастерскую приносят всё – от дорогих брендов до китайских «на один сезон». Но сам он больше всего любит работать со старыми механическими.

– Они дышат историей. В них – инженерная мысль, дизайн, вкус своего времени. Эти часы делались на века, – говорит мастер.

Несмотря на десятки лет работы, он не утратил вдохновения. Его мечта – создать собственные, уникальные часы: от механизма до дизайна. Такие, что можно было бы передать потомкам как символ семьи, мастерства и времени.

Он вспоминает одну историю, которая осталась в сердце.

– Как-то в мастерскую заглянули два юноши, едва перешагнувшие двадцатилетие. Их взгляд сразу привлекла витрина со старыми часами – им было больше сорока лет. Исправные, они терпеливо ждали нового хозяина. Один из ребят с неподдельным восторгом и удивительной осведомлённостью начал рассказывать об их истории, месте создания, былом величии. Я, мастер с сорокалетним стажем, заслушался, забыв обо всём. В таких преданных сердцах, в такой искренней увлечённости кроется надежда, что наше ремесло, искусство тонкой механики, будет жить ещё долгие годы, передаваясь из поколения в поколение, – говорит Аблиз Абдрашитович.

Ранее сообщалось, что Эрик Шелленберг, учитель из Мичигана, США, приехал в Алматы четыре года назад – и остался. Полюбил зелёные улицы, архитектуру, местную кухню, изучает казахский язык и открывает друзьям нетуристический город.